交通事故による下半身不随(麻痺)の原因と症状

交通事故は、下半身不随を引き起こす原因の一つです。 実際に、脊髄損傷によって麻痺を負った方のうち、約20%が交通事故によるものというデータもあります。

参考:日本脊髄障害医学会による外傷性脊髄損傷の全国調査(2018~2019)

下半身不随に至る原因は、主に以下のケースが挙げられます。

脊髄損傷

背骨の中を通る「脊髄(せきずい)」という非常に重要な神経が、事故の衝撃で傷つくこと(脊髄損傷)で起こります。

脊髄は、脳からの「手足を動かせ」という命令を体中に伝える、いわば“指令の通り道”です。この通り道が損傷すると、脳からの命令が足まで届かなくなり、ご自身の意思で足を動かせなくなったり、触れられても感覚がなくなったりします。これが下半身不随の状態です。

脊髄損傷は、損傷の程度によって2種類に分けられます。

- 完全損傷:神経が完全に断たれ、運動機能も感覚も完全に失われた状態。

- 不完全損傷(不全麻痺):神経の一部が損傷し、一部の運動機能や感覚が残っている状態。

どちらの損傷に該当するかは、賠償額を左右する「後遺障害等級の認定」において、重要なポイントとなります。

関連ページ

交通事故で脊髄損傷を負った場合の慰謝料や後遺障害認定を弁護士が詳しく解説

頭蓋骨骨折

交通事故の強い衝撃で頭の骨が折れることです。骨折自体が直接の原因ではありませんが、骨が脳に刺さったり、脳を圧迫したりすることで運動機能を司る神経が傷つき、下半身麻痺につながることがあります。

脳損傷・脳梗塞

事故の衝撃で脳そのものが傷つく状態(脳損傷)です。これにより、足の動きをコントロールしている脳の神経が働かなくなり、脳から足への命令が途絶え、下半身が麻痺してしまうことがあります。また、外傷が原因で脳の血管が詰まる「外傷性脳梗塞」も同様の原因となります。

外傷性くも膜下出血

頭を強く打ったことで脳の表面の血管が破れ、出血が脳の周りに広がる状態です。出血によって脳が圧迫され、運動機能に障害が生じることで、下半身麻痺を引き起こす原因となります。

交通事故で下半身不随になった場合に請求できる8つの項目

交通事故で下半身不随になってしまった場合は、以下の項目の慰謝料損害賠償を請求できます。

- 入通院慰謝料

- 後遺障害慰謝料

- 後遺障害逸失利益

- 休業損害

- 介護器具などの購入費

- 家や車などの改装費用

- 将来の介護費

- 将来の生活に必要な雑費

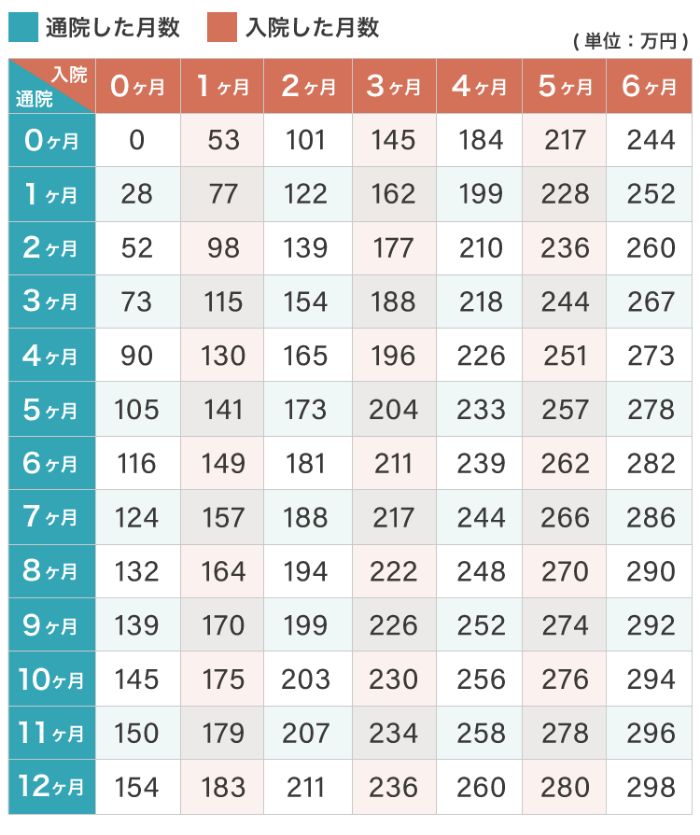

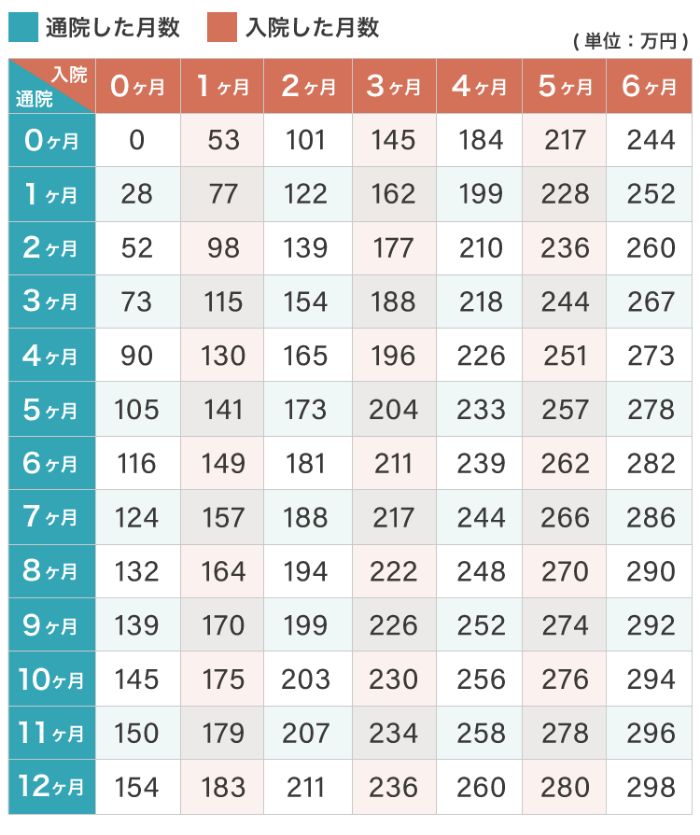

1)入通院慰謝料

入通院慰謝料は、治療を受けている間の精神的な苦痛に対する補償です。

入院や通院期間全体を通じて、その期間の長さと怪我の重さによって慰謝料の額が決定されます。

【弁護士基準の入通院慰謝料 重傷の場合】

関連ページ

入通院慰謝料の考え方と計算方法について

2)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害(いわゆる後遺症のうち、自賠責法施行令に基づく1級~14級の定義に該当する症状が残った場合)に、後遺症が残ったことへの精神的苦痛に対して支払われる補償です。後遺障害の等級の重さに応じて支払われ、等級が重いほどより高額の慰謝料となります。

関連ページ

後遺障害の等級認定に対する相場

3)後遺障害逸失利益

後遺症が残ると、それまでは普通に一人でできていた仕事が出来なくなったり、同じ事をするにも時間がかかるようになったりと、仕事の能力が低下します(労働能力の喪失)。

逸失利益は、この、労働能力の喪失によってり減少する将来の収入を補償するもので、事故前の収入、労働能力を喪失する年数(通常、後遺障害が残った年齢から被害者が67歳になるまでの年数)、そして後遺障害の等級の重さに応じた労働能力の喪失率(一番重い1級が100%、最も軽い14級で5%程度とされます)を基に計算されます。

関連ページ

逸失利益が増額される4つのポイント!知っておくべき基礎知識

4)休業損害

交通事故から退職までの収入損失に対する補償です。

実際の収入を基に、休業期間に相当する額が算定されます。

また、主婦業(家事従事者)のように実際には収入がない方の場合でも、家事ができなくなったことによる補償が受けられます。

関連ページ

交通事故で働けなくなった場合の休業損害の計算方法と請求方法

5)介護器具などの購入費

下半身不随となれば、介護器具などを新たに購入しなければなりません。車椅子やベッドなど、日常生活をサポートするための器具や設備の購入に必要な費用が含まれます。

6)家や車などの改装費用

下半身不随の状態でも生活できるだけの住環境を整えるため、住宅や自動車のバリアフリー化の改装にかかる費用が補償されます。

7)将来の介護費

継続的な介護が必要な場合に、将来の介護費を補填するために支払われます。

8)将来の生活に必要な雑費

日常生活で必要となる消耗品や小物類の購入費用は、実費分の請求が可能です。

交通事故による下半身不随の後遺障害等級と慰謝料(弁護士基準)を詳しく解説

下半身不随において認められた後遺障害等級によって支払われる慰謝料が異なります。

以下では、交通事故による下半身不随の後遺障害等級と慰謝料についてまとめました。

1)下半身不随の後遺障害等級と慰謝料(弁護士基準)

麻痺の程度によって認められる、後遺障害等級と慰謝料は、算定基準によって金額が異なります。

算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準と3つあります。以下ではもっとも高額となる弁護士基準についての慰謝料をまとめました。

| 後遺障害等級 |

麻痺の程度 |

慰謝料(弁護士基準) |

| 第1級1号 |

両足に高度の麻痺(常に介護が必要) |

2,800万円 |

| 第2級1号 |

両足に中程度の麻痺(随時介護が必要) |

2,370万円 |

| 第3級3号 |

両足に中程度の麻痺 |

1,990万円 |

| 第5級2号 |

・片足に高度の麻痺

・両足に軽度の麻痺 |

1,400万円 |

| 第7級4号 |

片足に中程度の麻痺 |

1,000万円 |

| 第9級10号 |

片足に軽度の麻痺 |

690万円 |

| 第12級13号 |

・軽微な麻痺: 12級13号

・両足に軽微な麻痺: 12級13号 |

290万円 |

2)交通事故の下半身不随・症状別|後遺障害等級と後遺障害慰謝料

上の表でご紹介した後遺障害等級が、具体的にどのような症状に当てはまるのか、下半身不随の代表的な症状と、それに対応する後遺障害等級・慰謝料の目安(弁護士基準)を解説します。ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。

以下に、交通事故による下半身不随の代表的な後遺障害等級と慰謝料額、症状の概要を表形式でまとめました(弁護士基準/赤い本基準に基づく金額を採用)。

例えば、自己導尿が必要な方は、日常生活でもトイレでの排尿が困難となるため、介助や補助具が不可欠です。このような実情も踏まえて、後遺障害等級や慰謝料は判断されます。

(弁護士基準/赤い本基準に基づく金額を採用)。

【下半身不随の症状別 後遺障害等級と後遺障害慰謝料】

| 症状の状態 |

後遺障害等級 |

慰謝料(弁護士基準) |

状態の詳細説明 |

| 両足に高度の麻痺(常に介護が必要) |

1級1号 |

2,800万円 |

食事・排泄・入浴など、すべてにおいて常時介護が必要な状態 |

| 両足に中程度の麻痺(随時介護が必要) |

2級1号 |

2,370万円 |

日常生活で介助を必要とする場面が多いが、常時ではない |

| 両足の機能が完全に失われ、自立歩行不可 |

3級3号 |

1,990万円 |

生涯にわたって立位・歩行ができず、車いす等が必須 |

| 両足の機能に著しい障害、補助具が常に必要 |

5級3号 |

1,400万円 |

杖や装具が必要で、一人での移動が困難な状態 |

| 排尿・排便ができずストーマや持続カテーテルが必要 |

7級5号 |

1,000万円 |

人工肛門・人工膀胱などを恒常的に使用している |

| 日常的に自己導尿が必要な状態 |

9級11号 |

690万円 |

常時ではないが、自己導尿などによる排尿管理が必要 |

部位ごとの詳しい解説は、以下のページをご参考ください。

交通事故による下半身不随で後遺障害等級が認定されるまでの流れ

後遺障害等級は、被害者請求と事前認定のいずれかの方法で手続きを行います。

被害者請求は、基本的にはすべて自身で資料などを集めて、後遺障害等級認定を行っている自賠責保険会社にて直接手続きを行います。必要な書類を揃えたり、提出したりといった準備はすべて自分自身で行う必要がありますので、被害者の方の負担は大きいです。

一方で、事前認定は、加害者側の任意保険会社に資料の提出など、必要な手続きのほとんどすべてを任せることができるため、手軽で簡単であるという違いがあります。

では、被害者請求と事前認定、一体、どちらの方法により手続きを行うべきでしょうか。

以下では、それぞれの手続きについて簡単な流れをまとめました。

1)自賠責保険会社に被害者請求

被害者請求を行う場合、基本的には以下の流れになります。

1. 自賠責保険会社に被害者請求

被害者は、加害者側の自賠責保険会社を確認し、被害者請求を行います。

必要書類などは、自賠責保険会社に問い合わせることで一式を入手可能です。

2. 自賠責損害調査事務所へ書類が渡る

必要書類一式を自賠責保険会社に提出すると、後遺障害等級認定を中立な立場で行っている、自賠責損害調査事務所へと書類が渡ります。

3. 審査結果が自賠責保険会社に通知される

審査結果は、直接被害者へ送られるわけではなく、自賠責保険会社を通じて行われます。

4. 結果に基づいた支払いがされる

その後、自賠責保険会社から被害者に対して結果が通知されます。

支払うべき保険金があれば、自賠責保険会社から支払いがされます。

2)加害者側の任意保険会社に事前認定を申請

事前認定を行う場合、基本的には以下の流れになります。

1. 後遺障害診断書の作成・提出

症状固定後、任意保険会社から送られてくる後遺障害診断書を医師に記載してもらいます。

作成された後遺障害診断書は、任意保険会社へ提出します。

2. 自賠責損害調査事務所へ書類が渡る

任意保険会社は、受け取った後遺障害診断書の他に必要となる書類を作成し、自賠責損害調査事務所へ提出します。

3. 審査結果が任意保険会社に通知される

審査結果は、直接被害者へ送られるわけではなく、任意保険会社に通知されます。

4. 結果に基づいた支払いがされる

その後、任意保険会社から被害者に対して結果が通知されます。

支払うべき保険金があれば、任意保険会社から支払いがされます。

関連ページ

後遺障害の等級認定までの流れ

3)被害者請求と事前認定のどちらの手続きを選ぶべきか

被害者請求は、自ら準備をしなくてはならないため被害者の方にとっては準備の負担が重く、一方で、事前認定は、加害者側の保険会社に手続きをお任せできるので楽です。どちらの手段をつかっても最終的に審査するのは自賠責保険ですから、であれば準備が楽な事前認定の方が一見すると便利で良さそうにも思えます。

ですが、まったく逆で、重度の後遺障害であればあるほど、事前認定に頼るのではなく、被害者請求により自分で後遺障害を申請すべきです。

なぜなら、加害者側の保険会社はあなたに賠償金を支払う側であって、決してあなたの味方ではないからです。相手方の保険会社は、重い後遺障害の等級が認定されると自分達が支払わなければならない賠償金が増えるだけで、かえって損をする立場にあります。適切な後遺障害等級を得るためには、自賠責法でさだめられた後遺障害等級ごとの要件を満たすように診断書等の資料を作成する必要がありますが、相手方の保険会社任せでは、こうした認定基準に沿った適切な資料作成をサポートしてもらうことは期待できません。

もっとも、被害者の方の多くが、「被害者請求をどうやってすればいいか見当がつかない」という方ばかりでしょう。そこで、後遺障害の認定基準に熟知した弁護士に相談し、そのサポートのもとで適切な資料を準備して被害者請求を行う必要があります。弁護士法人キャストグローバルでは、ご依頼者の方の後遺障害認定については原則すべて被害者請求を行っており、後遺障害に詳しい弁護士が手続きをフルサポートしています。

交通事故による下半身不随で適切な慰謝料を得る7つのポイント

以下では、適切な慰謝料を得るための7つのポイントをご紹介します。

- 治療を受ける

- 主治医に適切な後遺障害診断書を作成してもらう

- 適切な後遺障害等級認定がなされたか

- 既往歴による素因減額に注意する

- 適切な慰謝料を算定する

- 相手方保険会社の示談内容を弁護士に確認する

- 交通事故に強い弁護士に依頼する

1. 適切な治療を受ける

交通事故により下半身不随と診断された場合、脳や脊髄の損傷が原因で足に麻痺が生じることがあります。このため、MRI、CT、レントゲンなどの検査を通じて、病状を正確に把握し、その原因を突き止めることが必要です。

定期的な治療は、麻痺の改善を目指すだけでなく、通院期間が慰謝料の算定に影響を与えるため、治療の継続が慰謝料増額につながる可能性があります。通院リハビリが面倒であっても、医師の指示がある限りは根気強くリハビリを続けることが大切です。

治療を継続し、身体の改善とともに適切な慰謝料を目指しましょう。

2. 主治医に適切な後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害等級認定において、後遺障害診断書の内容は非常に重要となります。

もし、主治医に適切な後遺障害診断書を作成してもらえないと、適切な等級認定を受けることができません。

後遺障害の認定のためには、各等級ごとに自賠責法施行令で定められた一定の要件を満たす必要がありますが、すべての医師が後遺障害等級認定に適切な診断書を作成できるわけではありません。医師は医学のプロではあるものの、多くの医師は自賠責法の認定基準を熟知しているわけではありません。このため、後遺障害診断書の作成を医師任せにしてしまうと、認定のために必要な検査を行わずに診断書を書いたり、認定基準に関わる重要な事実を書き漏らしたりすることがあります。

より適切な等級認定を受けるためには、後遺障害等級の認定基準を熟知した弁護士のサポートが必要です。

3. 適切な後遺障害等級認定がなされたか

下半身不随による慰謝料は、後遺障害等級認定の結果で金額が大きく変わります。

もし、適切な等級を認定されなかった場合、実際は受け取れるはずだった何百万円というお金が支払われない、ということにもなりかねないのです。

残った症状と後遺障害等級認定が一致しているのかを確認してください。

適切な後遺障害等級を認定してもらうためには、加害者側の任意保険会社任せになってしまう事前認定でなはなく、すべての書類に目を通すことができる被害者請求を利用してください。

とはいえ、被害者請求を個人で行うのは簡単ではないため、交通事故問題に精通した弁護士に依頼するのも検討してください。

4. 既往症による素因減額に注意する

既往症とは、これまでにかかった病気などのことです。たとえば、交通事故による脳挫傷で下肢麻痺となった被害者の方が交通事故に遭う前に持病で脳梗塞をしたことがあったという場合です。

保険会社は、既往歴を理由に、「素因減額」という形で損害賠償額を減額しようとします。

これは、後遺症が交通事故だけではなく既往症が影響しているという主張です。

健康な人が交通事故により下肢麻痺となった場合、交通事故により0→100の損害が生じたことになりますが、例えば持病か何かの理由でもともと足が30悪かった状態の人が交通事故により100悪い状態まで悪化した、という場合には、交通事故による悪化は100-30=70となります。このように素因の30%分が損害賠償金から減額されることを素因減額と言います。

しかし、一般の方にとっては難しい問題であるため、既往歴による素因減額を主張された場合は、即座に回答せずに専門の弁護士へ相談するようにしてください。

5. 適切な慰謝料を算定する

適切な慰謝料を算定するには、交通事故における3つの算定基準があります。

- 自賠責基準:最低限度の補償

- 任意保険基準:任意保険会社独自の算定基準

- 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例などを用いた最も高額な基準

以上のとおり、適切な慰謝料を算定するのであれば、弁護士基準による算定が必須です。

しかし、ご自身の交渉で、弁護士基準が認められることはありません。

より適切な慰謝料を得るためには、交通事故に強い弁護士に依頼するのが適切です。

6. 相手方保険会社の示談内容を弁護士に確認する

相手方保険会社から提示された示談内容は、すぐに合意すべきではありません。

基本的に、最初の提示内容については被害者側にとって不利な条件になっていることがほとんどです。

示談は一度合意してしまうと、後になって取り消すのは難しいため、合意を迫られても、即答せずに「検討させてほしい」といって必ず一旦は保留にしましょう。

不利な条件で示談してしまわないためにも、相手から提示された内容は必ず弁護士に確認してもらうことを推奨します。

弁護士法人キャストグローバルは相談料無料なので、ぜひお気軽にご相談ください。

7. 交通事故に強い弁護士に依頼する

交通事故による下半身不随で適切な慰謝料を得るために、もっとも重要なポイントといっても過言ではないのが、交通事故に強い弁護士に依頼することです。

交通事故に強い弁護士に依頼することで、弁護士基準を基準としつつ、あなたにとってもっとも高額になるように具体的な主張を追加します。

さらに、相手保険会社との示談交渉をまるっと任せられるため、手間が大きく減り安心して任せられます。

後遺障害等級認定においても、交通事故に強い弁護士があなたに代わって被害者請求をしますから、適切な後遺障害等級認定が見込めます。

交通事故による下半身不随になった場合の住宅ローン返済

住宅ローンの返済中に下半身不随になった場合、その後の返済が免除される可能性があります。

一般の団体信用生命保険(団信)では、「両上肢の完全麻痺または両下肢の完全麻痺」は、ローン残高が0円となる「高度障害状態」に該当します。

ただし、ご自身の保険契約で保障内容が異なる場合もあるため、まずは保険証券や契約のしおりを必ずご確認ください。

交通事故で下半身不随になった場合の弁護士に相談するメリットと費用

下半身不随という重い後遺障害を負われた場合、ご自身とご家族の将来の生活を守るためには、正当な賠償金を獲得することが不可欠です。

しかし、専門知識のないままご自身やその家族で進めるのは困難ですと言わざるを得ません。ここでは、弁護士に相談・依頼することが、なぜ重要なのかを解説します。

1)なぜ弁護士に相談することが重要か

加害者が加入している保険会社は、日々交通事故の示談交渉を行っている「プロ」です。彼らは自社の基準で計算した、本来あるべき賠償額よりも低い金額を提示してくるのが通常です。

知識や経験で圧倒的に不利な立場にある被害者ご本人やご家族だけで、このプロと対等に交渉するのは、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。

弁護士は、法律と交渉のプロとして、被害者の代理人となって保険会社と対等に交渉します。法的に正当な賠償額を、あなたに代わって主張・立証します。これこそが、交通事故の被害に遭われた方が弁護士に相談すべき大きな理由です。

2)経験豊富な専門の弁護士に依頼するメリット

下半身不随のような重い後遺障害の案件では、特に「交通事故の重度後遺障害案件に精通した」経験豊富な弁護士に依頼することが、最終的に受け取る賠償額を大きく左右します。

経験豊富な専門弁護士に依頼するメリットは以下です。

適正な賠償額を算出できる

将来にわたる介護費用、住宅の改造費、逸失利益(事故がなければ得られたはずの収入)など、下半身不随の賠償金計算は非常に複雑です。専門弁護士は、医学的な知見も踏まえ、あなたの将来に本当に必要な金額を正確に算出し、請求します。

後遺障害等級の認定をサポートできる

適切な後遺障害等級が認定されなければ、賠償額は著しく低くなります。専門弁護士は、認定のポイントを熟知しており、適切な等級が得られるよう、医師の診断書の作成依頼から申請手続きまで、全面的にサポートします。

精神的な負担から解放される

保険会社との交渉や、煩雑な書類のやり取りは、すべて弁護士が引き受けます。あなたは治療とリハビリ、そしてこれからの生活の再建に専念することができます。ご家族の負担も大きく軽減されるはずです。

関連ページ

交通事故の示談は保険会社ではなく弁護士に任せなければならない理由

3)交通事故の相談無料・着手金0円、弁護士費用特約で負担軽減

「弁護士に頼むと高額な費用がかかるのでは…」とご心配されるかもしれません。しかし、その心配はほとんどの場合不要です。

弁護士費用特約が使えれば、負担が300万円軽減

ご自身やご家族が加入している自動車保険に**「弁護士費用特約」**が付いていれば、弁護士費用(上限300万円が一般的)を保険会社が負担してくれます。ご自身または家族の保険内容をご確認ください。

特約がなくても安心の料金体系

当事務所では、弁護士費用特約がない方のために、安心してご依頼いただける料金体系をご用意しています。

- 相談料:無料

- 着手金(初期費用):0円

- 弁護士報酬:後払い・成功報酬制

弁護士費用以上の賠償金増額

弁護士に依頼すると弁護士費用を超える賠償金の増額が可能でしょう。手取りとしては、弁護士に依頼した方が得ということになります。

私たちがいただく費用は、保険会社から賠償金を獲得した後に、その中からお支払いいただく「成功報酬制」です。ご依頼時にまとまった費用をご用意いただく必要は一切ありませんので、どうぞ安心してご相談ください。

関連ページ

弁護士費用特約の使い方|4つのメリットと注意点を弁護士が解説

交通事故による下半身不随の解決事例

【バイク事故により下半身不随になってしまった事例】

後遺障害等級1級1号

受傷部位:胸腰椎脱臼骨折、左鎖骨遠位端骨折、両側気胸、多発肋骨骨折

自車が信号のある交差点を青信号で直進していたところ、相手が対向車線から右折をしようとしてきて、衝突したというもの。

お電話で交通事故事件の一般的な流れをご説明し、ご本人が集中治療室を出られてから一度、ご家族と面談させていただくお約束をしました。

面談の日、事故の状況やお怪我の状況、ご本人の様子などを詳しくお伺いし、こちらからも交通事故事件のお手続き、特に後遺障害の等級に関してご説明させていただきました。弁護士費用特約を付けておられなかったのですが、ご家族だけではお手続きをするのにご不安があるとのことでしたので、弊所でご依頼いただくこととなりました。

>詳細を見る

当事務所で下半身不随事故のよくあるお悩みと解決方法

Q 加害者側保険会社が治療費や休業損害の対応はしてくれるが、下半身不随で介護や自宅改装等にも費用が掛かるのに素早い対応をしてくれない。

A 退院後の生活準備のため、すぐにお金が必要なのに保険会社が対応してくれず、お困りの場合、弁護士に依頼することで、資金の確保に向けた具体的な対応が可能になります。

たとえば、保険会社に対して賠償金の一部(中間金)を前もって支払うよう交渉したり、国の制度である「自賠責保険」へ直接請求(被害者請求)することで、示談前にまとまった資金を得ることもできます。

下半身不随などの重度後遺障害では、介護や住宅改装などに早急な資金が必要になるため、こうした対応を早めに検討することが重要です。弊所では無料で交通事故のお悩みをご相談できます。是非交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

Q 両下肢麻痺で後遺障害1級1号が認定されたのに収入があるとして加害者側保険会社が後遺障害逸失利益の額を減額してくる。

A それは保険会社がよく用いる主張ですが、適切とはいえません。

後遺障害等級1級1号は、常に介護を要する状態とされ、労働能力が100%喪失したものと評価されます。それにもかかわらず、保険会社が「現実に収入がある」として逸失利益の減額を主張してくることがあります。

しかし裁判例では、収入があったとしても、それが本人の並々ならぬ努力や、家族・支援者の特別な協力によって得られたものである場合、考慮されないことが多いです。

あなたの現在の収入が、特別な事情によるものだと、丁寧に立証してまいります。本来請求できるはずの逸失利益を不当に減額されないよう、法的根拠と証拠をもとにしっかり対応いたします。

Q 加害者側保険会社が提示する介護料では、将来とても足りないのですが、どうすればいいですか?

A 保険会社が提示する介護料は、実際の裁判で認められる基準よりも大きく下回っていることが多く、将来にわたって生活するには到底足りないケースが少なくありません。

当事務所では、あなたの症状や生活状況に応じて、どのような介護がどれだけ必要かを専門的に検討し、医師の診断や介護実態をもとに介護料を正確に算出します。

家族による介護であっても、裁判では日額8,000円程度が認められる事例もあり、また、おむつ代や器具費用なども別途請求できます。

将来にわたって安心できる補償を得るために、私たちは法的根拠に基づいて、適正な支払いを保険会社に求めていきます。

下半身不随になった場合の支援制度

下半身不随などの重度の障害を負った場合、生活や仕事、医療などあらゆる面で公的な支援が必要になります。ここでは、そうした状況に置かれた方が利用できる主な支援制度について、順を追ってご紹介します。

1)身体障害者手帳

身体障害者手帳の交付申請は、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真を用意し、お近くの福祉事務所又は市役所にて行います。

具体的な手続き方法等については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

参考:障害者手帳について|厚生労働省

身体障害者手帳により受けられる支援一覧

| 支援カテゴリ |

具体的な内容 |

| 医療費の助成 |

「重度心身障害者医療費助成制度」などにより、自己負担分が軽減される。自治体によって異なる。 |

| 年金・手当 |

障害基礎年金(1・2級)、障害厚生年金(加入していた場合)、特別障害者手当(重度の場合) |

| 所得控除 |

「障害者控除」による所得税・住民税の還付。 |

| 交通機関の割引 |

JR・私鉄・バスなどが割引(介護者も対象となる場合あり)。 |

| 車・運転に関する優遇 |

自動車税・取得税の減免、駐車禁止除外指定車証の交付、改造車の費用助成。 |

| 福祉用具・住宅改修 |

車いすや介護ベッドなどの購入助成、住宅のバリアフリー化(手すり・段差解消など)の費用補助。 |

| 雇用・就労支援 |

障害者雇用枠の利用、就労移行支援など。 |

| 介護サービス |

介護保険制度や障害福祉サービス(訪問介護・通所支援など) |

2)退院後の支援

障害のある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように、厚生労働省では身近な市町村を中心に様々な相談支援事業を実施しています。

参考:障害のある人に対する相談支援について|厚生労働省

また、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報検索」では、全国の施設、事業所情報をインターネットで検索することができます。

参考:障害福祉サービス事業所検索 – WAM NET

3)就労支援

ハローワークでは、障害のある方に向けた専門的な相談窓口を設置しています。

参考:障害者に関する窓口|厚生労働省

「下半身不随」と「下半身麻痺」の違いとは

下半身不随とは、事故や病気により足が自由に動かなくなる状態を指します。医学的には麻痺の一種とされ、生活に大きな制限が生じます。

「下半身不随」と「下半身麻痺」は、両者とも下半身が正常に機能しない状態を指し、大きな違いはありません。

しかし、用語の意味には細かな違いがあります。

具体的に言えば、「下半身不随」は、下半身が個人の意志に従って動かない状態を示します。一方で、「下半身麻痺」は医学的な用語であり、中枢神経や末梢神経の損傷が原因で生じる身体機能の障害を指す言葉です。一般的には同じです。

下半身不随が治る可能性

一般に、完全に治ることは難しいとされています。

脊髄は一度損傷を受けると再生しにくい神経のため、完全に元通りになることは医学的に非常に難しいとされています。ただし、不完全損傷の場合には、ある程度の回復が見込まれることもあります。地道なリハビリで筋力や可動域、生活動作が改善したケースもあるため、長期的なリハビリが必要です。

国交省は令和5年2月、事故被害者側からリハビリ環境の整備を求める要望などを受け、重度脊髄損傷者の中長期入院に関する基準を策定し、同じ病院で治療やリハビリを一体的に提供し、最長2年間の入院ができるように費用を支援するモデル事業を令和6年より開始しました。

自動車事故により重度の脊髄損傷を負った者のうち、在宅復帰まで1年超の期間を要した者が7割(うち2年以上が3割)という状況の中、本格的な事業化が期待されます。

参考:自動車事故による重度脊髄損傷者のリハビリ機会の確保に取り組みます

まとめ 脊髄損傷の適切な補償と生活再建の第一歩を

突然の交通事故で脊髄を損傷し、下半身不随になってしまうことは、本人にとっても家族にとっても、仕事や収入、介護などの不安が多く深刻な出来事です。

本記事では、下半身不随の原因や治療の可能性、そして交通事故被害者として請求できる損害賠償の内容と金額の目安を詳しく解説しました。特に、後遺障害等級1級が認定された場合、慰謝料だけでも2,800万円が目安となります。これに加え、介護費や住宅改修費、将来の逸失利益なども請求可能です。

しかし、こうした正当な賠償金を受け取るには、交通事故に強い弁護士のサポートが不可欠です。保険会社の提示額は、多くの場合あなたが本来受け取るべき金額より低いことがほとんどです。弁護士を通すことで、弁護士基準での慰謝料や逸失利益を獲得でき、書類作成や交渉の負担やストレスから解放されます。

あなたとご家族の生活を守るために、まずは正しい情報と交通事故に詳しい弁護士に相談してみませんか。

弁護士法人キャストグローバルでは、相談料無料・着手金0円・弁護士費用特約にも対応。どうか、一人で抱え込まず、今すぐご相談ください。